-¿Cómo era esa parte del actual macrocentro en tu infancia?

-Cuando yo nací, Catamarca e Italia era un barrio. Era medio barrio, el centro se limitaba a la calle Córdoba, que todavía no era peatonal. Después me vine a vivir acá, a pleno centro, porque mi abuelo, Luis Reyes, era director de Radio Nacional Rosario. En esa época, a los directores de la radio el gobierno les ofrecía también la casa, que estaba justamente arriba en la emisora. Así que en ese momento mis padres tomaron la decisión de vivir con mis abuelos porque era muy difícil alquilar o construir. Así que en parte me crié en un ambiente de radio. Siempre digo que en cierto sentido mi patio de juegos era la sala de locutores de Radio Nacional o el anfiteatro o el teatro de Radio Nacional. Una radio hermosa, realmente hermosa.

-¿La historia de Radio Nacional es una metáfora de la historia de nuesro país por los avatares que vivió durante los distintos gobiernos?

-Sí. Por los intereses -no sé si radiofónicos- porteños, sobre todo en la época del proceso militar, veían con malos ojos que Rosario tuviera una emisora radial nacional propia. No solamente con estudios sino también con antena de transmisión, y hubo en un momento una movida para cerrarla, años de gobierno post golpe militar. Una mierda. Y en ese momento me acuerdo que todas las fuerzas públicas de Rosario -incluido obviamente el Diario La Capital- se movilizaron muy fuertemente contra las autoridades interventoras militares en ese momento y evitaron el cierre porque en realidad Radio Nacional tiene como función fundamentalmente la difusión de la cultura y brindar gratuitamente espacios de aire a la gente que quiera emitir o hacer un programa radial.

-Quizá se pueda hacer un paralelo con la historia de la Agencia de Noticias Télam, que fue la la segunda de habla hispana, cerrada hace un año por el gobierno, que cumplía una función estratégica en la comunicación nacional.

-Es algo incomprensible porque, más allá de los gobiernos, Télam fue una agencia periodística de perfil internacional. Entonces son esas cuestiones que uno considera casi incomprensibles en nuestra historia política.

-¿Cómo te fuiste inclinando por la historia?

-En mi casa siempre se hablaba mucho de historia, sobre todo mi mamá y mi abuelo. Siempre había conversaciones con el tema histórico. Y a mí las ciencias duras nunca me fueron. La matemática, la física, la química no eran lo mío. Fui al bachillerato nacional de San José. El test vocacional -que me acuerdo que era muy bueno- lo hacían en la Constancio C. Vigil. En su momento me había dado en realidad para cuestiones de oficios manuales tipo mecánica. Pero siempre me tiró más el ambiente humanista, en mi casa siempre se hablaba de los hechos históricos, mi abuelo había vivido la guerra civil española. Mi abuelo era español, de Escoria, en Extremadura.

-¿Tu bisabuelo combatió para España contra Estados Unidos?

-Mi bisabuelo había sido militar en la isla de Cuba española, cuando Cuba era colonia española. Era teniente de caballería y me acuerdo que la historia familiar decía que no tuvo mejor ocurrencia que agarrarse a cañonazos con un acorazado norteamericano. La primera granada del acorazado le voló la cabeza al caballo. Estados Unidos en ese momento veía con malos ojos la posesión colonial española e hizo todo como suele hacer siempre para poder intervenir militarmente: hizo la voladura del acorazado Maine, un acorazado norteamericano que estaba en ese momento en el puerto de La Habana. Los años demostraron después que la voladura no fue una explosión externa sino una explosión interna.

-¿Fue un autoatentado, similar al de Pearl Harbor en la segunda guerra mundial?

-Tal cual, lo que permitió que Nortamérica pudiera intervenir militarmente sobre la isla de Cuba.

-¿La escuela de los ingleses?

-La escuela de los ingleses, la típica intervención norteamericana en toda América Latina. Después obviamente los sistemas de intervención del imperio yanqui se fueron sofisticando y refinando hasta el día de hoy. Hoy ya se está hablando del lawfare y de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, en su momento fue la Doctrina de la Seguridad Nacional. Hay todo un proceso en donde, como decíamos en un principio, a agencias noticiosas como Télam si no las podés comprar las tenés que cerrar porque no te permiten mostrar una realidad que ellos no quieren que se vea.

-Perón fundó Télam en 1945 para tener una agencia nacional de noticias y no depender del monopolio de la agencia estadounidense UPI (United Press International). ¿Por qué un país soberano no tiene su propia agencia de noticias?

-Fue todo un adelanto para Argentina tener una agencia propia y lo que eso significaba en la comunicación internacional y las agencias noticiosas del mundo. Lamentablemente, nosotros hoy por hoy vemos parte de las noticias a través de las redes modificadas de acuerdo a un algoritmo de un interés superior. Yo siempre recuerdo que cuando estudiaba historia decía: “¿Qué hubría hecho yo si hubiera vivido en la década del 30 o 40 en pleno genocidio nazi sobre pueblo de Israel? No lo puedo comprender. Y veo hoy un genocidio como el que vemos en las redes, lo vemos en televisión, que es el genocidio del pueblo palestino y el mundo, o gran parte del mundo, mira para otro lado. Como si no existiera y estamos en pleno siglo XXI. Tengo amigos judíos y hay mucha gente de sangre y de religión judía que no acuerda con esto. Pero evidentemente una gran mayoría sí, porque el Estado judío tiene una política muy bien marcada desde hace años y el famoso atentado de Hamás yo no lo creo.

-¿Parece el atentado de las Torres Gemelas?

-A ver, estamos hablando de un Estado que desde su origen es un Estado militar, con una organización militar, con uno de los servicios de inteligencia más importante del mundo, con vínculos directos de hermanos de sangre con Estados Unidos y servicios de inteligencia como la CIA. Al Mossad no se le puede haber escapado semejante operatoria. Te tienen escuchado por todos lados. Es incomprensible que tres locos arriba de una motoneta ocupen una unidad militar de frontera del ejército israelí. Ni en Hollywood la pueden dibujar. Y que el ejército responda una hora más tarde. Obviamente esa brutalidad,-que es terrible- te da el pie como siempre pasa para generar un plan de exterminio, que es el actual. Si bien hay pocas voces hay que destacarlas, gracias a Dios. Lula se ha cansado de denunciar, el presidente de Colombia se ha cansado de denunciar, el presidente de España hoy mismo ha sacado una declaración donde ya toma determinadas medidas en contra de este genocidio, pero obviamente mientras Norteamérica siga aportando su poderío militar esto va a seguir.

"Con Raúl Lavena compartíamos la pasión por la historia"

-¿Cómo surgió la idea del libro sobre San Jerónimo Sud capital provincial de la aviación civil?

-Esto arranca con la investigación de un colega mío fallecido, el profesor Raúl Lavena, que no era oriundo de San Jerónimo Sud. Él llega a San Jerónimo de la misma manera que llego yo, en función de un trabajo. En San Jerónimo Sud hay una escuela secundaria muy linda, el Colegio Polivalente Particular Incorporado Emanuel Kant, fundado por un hijo de San Jerónimo Sur que es el licenciado Daniel Macrián, que ya falleció. Es un colegio que en su momento tenía también un profesorado. Ambos compartíamos cursos en el profesorado y por lo tanto la misma pasión por la historia. El trabajo en San Jerónimo Sud también me llevó en 1994 a mudarme buscando la tranquilidad de un pueblo. Además tenía prácticamente toda mi carga laboral en el colegio. Soy un rosarino que vive en San Jerónimo. Lo mismo pasó con Lavena y su esposa, que conocieron el colegio a través de su trabajo, se enamoraron del pueblo y se afincaron en San Jerónimo Sur.

-¿Cómo es San Jerónimo Sud?

-San Jerónimo Sud no llega a los dos mil habitantes. Sigue siendo un pueblo con toda la magia. Es un pueblo muy lindo, un pueblo de 40 manzanas en donde todos se conocen.

-¿Como eran los barrios en Rosario cuando éramos chicos?

-Claro. Los chicos no juegan tanto en la calle ahora, pero cuando llegué la costumbre era dejar las bicicletas sin cadena y los autos tenían la llave puesta, la gente dormía con las puertas abiertas. Obviamente, ciertas libertades con el tiempo se fueron limitando. Ahora tiene un loteo anexo, que va creciendo muy lentamente. Es un pueblo donde la gente se conoce por los apodos, no por los nombres y apellidos. En donde no se usa tanto la ubicación del nombre de la calle sino a tantas cuadra del almacén. “Lechuga”, “Carita”, “Sonrisal”. Hay una cantidad de apodos. La mayoría pega perfectamente con la característica principal del sujeto. Tiene dos clubes hermosos, El Porvenir del Norte, y el otro es el Club Atlético San Jerónimo Sud, dos clubes que rivalizan en lo futbolístico, así tipo Newell's-Central, pero rivalizan también en quién tiene la mejor pileta, quién tiene mejor camping, quién da la mejor cena para los egresados, lo cual eleva terriblemente el nivel de la localidad porque son dos clubes muy lindos, muy emparentados con la historia de San Jerónimo Sur. Y como todo pueblo hay una vía que cruza por la mitad y lo divide geográficamente si vos vivís en el norte o si vos vivís en el sur.

-¿La vía divide a los dos San Jerónimo?

-No. Hay uno que es San Jerónimo Sud y otro es San Jerónimo Norte. La vía divide a San Jerónimo Sud. Pero para la gente una cosa es vivir de un lado de la vía y otro si vos vivís del otro lado de la vía. No hay diferencia social, no hay diferencia económica, es el folclore del pueblo.

-¿El origen fue una colonia de inmigrantes suizos y franceses?

-Sí. Como todo lo que se hizo a través de la vía del (Ferrocarril) Central Argentino y los planes de inmigración tanto de Avellaneda como de Sarmiento. Se le entregaba al Central Argentino, de capitales británicos, una cierta cantidad de leguas a ambos lados de la vía, a través de toda una política inmigratoria del Estado, y se les entregaban a los inmigrantes tierras para poder cultivar, cosa que no existe en el mundo.

-¿Alberdi decía que “gobernar es poblar”'?

-Este plan de progreso, de inmigración y de asentamiento de población era la idea de Alberdi. Y Sarmiento le rebatía en el sentido que si bien era importante poblar, lo fundamental era educar. Y los dos se agarraban a cascotazos en su famosa polémica.

-Pero Sarmiento quería a la inmigración europea.

-Claro, el objetivo de Sarmiento, vos muy bien lo decís, era una inmigración europea, pero europea del norte, europea del centro, británica. Y obviamente los apellidos, sobre todo en esta zona, dicen que la realidad fue muy distinta. Acá la descendencia de los flujos migratorios italianos, españoles, suizos, vascos, franceses, por decir algunos, fue mayoritaria, y era una población más bien campesina, cuando Sarmiento lo que estaba buscando era una población con un nivel intelectual mucho más elevado, a semejanza, entre comillas, del modelo migratorio de América del Norte.

-¿Qué pasó en San Jerónimo Sud?

-Esa población migrante fundamentalmente de origen suizo, de origen alemán, de origen francés y vasco, le dio a San Jerónimo Sur un toque muy particular porque fue un pueblo donde en algún momento dijeron: "Che, tenemos que ponerle un nombre que no tiene que ser el nombre de la estación”, porque en un principio también dependía de Roldán. La anécdota dice que los suizos querían ponerle “Nueva Suiza” y los franceses querían ponerle “Nueva Francia” hasta que algún criollo picarón dijo, “Señores, ¿por qué no nos fijamos en el santoral del día?” Fueron corriendo a preguntarle al cura y el cura dijo: “Hoy toca San Jerónimo”.

>>> Leer más: La piloto de Funes en Europa: "Mis padres siempre respetaron mis sueños y me dejaron volar"

-¿Por qué Urquiza abandonó a sus tropas en la batalla de Pavón, en 1861, cuando ya la habían ganado?

-Es una gran pregunta que desvela a los historiadores. En toda en la historia argentina hay mitos y hay cuestiones incomprensibles que no tienen lógica, en donde ni los contemporáneos de ese hecho histórico ni nosotros tenemos un documento o algo preciso para decir: “Fue por esto”. Urquiza, indudablemente, tenía un prestigio, entre comillas, de caudillo federal o de caudillo de Entre Ríos. Pero Urquiza también tenía -y lo dice Sarmiento- una cierta ambivalencia política. Porque si nos remontamos a 1852, a la batalla de Caseros, en la caída de Rosas, en los cuadros de El Palomar de Caseros, que eran las fotografías de la época, vemos negros brasileros luchando ahí. ¿Qué hacian los brasileros luchando acá? En el ejército de Urquiza. Las fuentes dicen que Rosas no era ningún tonto. Cuando Rosas vio venir esta movida militar y política, le encargó a su lugarteniente, Urquiza, que fuera a la frontera con Brasil a comprar caballada. ¿Por qué? Porque el ejército que tenía caballería tenía el 80% de posibilidades de ganar una batalla. Urquiza lo hace, pero cuando lo hace pacta con el general brasilero Rivero brasilero y vuelve en contra de Rosas. Por lo tanto, Rosas no puede hacer absolutamente nada, esa fue la primera traición. En la batalla de Pavón, de 1861, está Urquiza de un lado y Mitre del otro. A Mitre lo tenemos catalogado, yo no discuto su obra política en algunos aspectos, pero fue el general que jamás ganó una batalla. Y que nos llevó al desastre vergonzoso de la guerra contra un país hermano. Paraguay. Cuando se enfrenta con Urquiza la caballería entrerriana y correntina era terrible. Cuando se venía encima contra los cuerpos de línea mitristas salían despavoridos. Prácticamente ganada la batalla, Urquiza se va. Es más, Mitre estaba en retirada, ya estaba reculando para Buenos Aires para preparar la defensa. Urquiza se retira del campo de batalla. Cuando a vos te faltabs el jefe en esa época, que era el caudillo, las tropas quedaban sin conducción. Entonces Mitre, rápido de cintura, dice: "Entonces ahora voy a volver diciendo que he ganado”, cuando en realidad no ganó, el otro se retiró. Es incomprensible. Algunos dicen que Urquiza quizá ya estaba pasando por una situación de desgate intelectual, que ya no quería tener más peleas porque fijáte que después de esa situación él se encierra prácticamente en su provincia, se encierra en el Palacio San José, pero esta traición le costó la vida. López Jordán no se lo perdonó.

-¿Cómo fue la negativa de López Jordán a enviar tropas a la Guerra del Paraguay?

-Cuando Mitre le dice a Entre Ríos que tenía que mandar tropas a Paraguay, López Jordán dijo: “Bueno, está bien, le vamos a avisar a la gente”. Pero cuando el correntino y el entrerriano se enteraron, entre ellos López Jordán, dijeron: “Che, pero pará, ¿nosotros vamos a batallar contra nuestros hermanos paraguayos?” Se pegaron la vuelta y Urquiza no dijo nada. Cosa que Mitre tampoco se lo perdonó. Y Sarmiento tampoco. Y López no le perdonaba a Urquiza que él teniendo la posibilidad de dar la vuelta la historia, dándole todo el peso político a la Confederación, con la batalla de Pavón ganada, se haya retirado. Eso se llama traición en todos lados. Eso es indefendible.

-¿Detrás de Mitre estaban el interés de Gran Bretaña y su financiamiento por destruir un mal ejemplo como era Paraguay en esa época?

-El interés de Gran Bretaña estuvo desde la Revolución de Mayo y las Invasiones inglesas. El que le dijo que no -con aciertos y errores- al imperialismo británico fue Rosas. “Señores, los ríos interiores son míos y, si no, paguen”. Como a Paraguay, al que tampoco Mitre aceptaba. Era incomprensible que en un país chiquitito como Paraguay, Francisco Solano López como presidente, no solamente no permitía que entraran las riquezas de la Revolución Industrial británica, sino que Paraguay en ese momento era el polo de desarrollo tecnológico siderúrgico más importante de América del Sur. Paraguay fabricaba rieles. Y las pavas de Paraguay competían con las inglesas, no se podía aceptar.

-¿Era un mal ejemplo?

-Era un mal ejemplo, había que destruirlo como se lo destruyó. Lo incomprensible es que Mitre, obviament, influido por los intereses británicos, llegara a una guerra sanguinaria y que hasta le costo la vida al primogénito adoptado de Sarmiento, que era Dominguito. Cosa que lo destruyó durante toda su vida. Sarmiento era una persona multifacética. Apasionado en todos los aspectos de su vida. En la política, en la guerra y en el amor. Y en los placeres de la carne también. Sarmiento le decía a Mitre: “No escatime sangre de gaucho en la guerra del Paraguay”.Y también decía que “hay que regar el suelo con sangre de gauchos y de indios”. Pero también hay que reconocer que la base de todo nuestro sistema educativo en la República Argentina parte de Sarmiento. Ahora volviendo a Urquiza, son esas grandes dudas de la historia, que le costó la vida. En realidad la duda es ¿Por qué hizo eso? Porque sobre la traición no hay duda.

"La historia de la aviación en San Jerónimo Sud es muy particular"

-¿Cómo surgió la historia de los precursores de la aviación civil?

-La historia de la aviación es muy particular. San Jerónimo Sud tenía esa población suiza, francesa, alemana, que mantenía a través de las cartas permanentemente contactos con sus familiares en Suiza. Y acá se destacan en San Jerónimo Sur dos familias productoras agropecuarias. Unos eran los Delaygue, de origen francés, y otros eran los Weihmuller, de origen suizo. Eran como los padres fundadores del pueblo, familias muy numerosas. Esas dos familias eran de personas que tenían un nivel intelectual muy importante. Eran realmente muy laboriosos, muy ingeniosos por todos los desafíos que generaba la producción agropecuaria en el 1900. No podías llamar a Vasalli y decir: “Che, vení a arreglarme la máquina”. La tenías que arreglar vos. El ingenio de esta gente se encendió con las noticias que llegaban de Europa a principios de 1900, donde había una fiebre por la conquista del aire, del espacio, de los primeros vuelos. En esa época el periódico era lo que hoy para nosotros es internet, los periódicos, por más que llegaban uno, dos, tres meses más tarde, eran la puerta abierta al mundo. Fíjate la importancia que tiene el periódico. Era la puerta de entrada a la civilización. Era económico, era barato, fácil de transportar, lo tenías, lo leías, se lo pasabas a uno y ahí ellos veían cómo en el mundo había comenzaba esa fiebre de poder conquistar los cielos.

-¿Quiénes hicieron el primer avión?

-Ellos leían que en 1903 los hermanos Wright en Estados Unidos hicieron un avión, que se llamaba Fly 1, que fue uno de los primeros aviones que conquistaron el cielo, cuando en realidad la verdadera historia aeronáutica dice que la primera máquina voladora le pertenece a un brasilero, a nuestro Alberto Santos Dumont, en 1906, con un avión que fue el 14 bis. Hay una discusión. Porque el avión de Alberto Dumont tenía un motor y para poder decolar, para poder despegar, no necesitaba ninguna fuerza tercera, no necesitaba de terceros. Prendías el motor, tenías viento y volabas. Era recontra autónomo. Esa era la discusión. A los hermanos Wright nadie les quita el mérito en absoluto, pero el avión que ellos construyeron, que también tenía un motor, para poder decolar necesitaba ser tirado. Entonces, hay una gran discusión: los hermanos Wright, en 1903, y Santos Dumont, en 1906. Y de golpe aparece un francés, Luis Beriot, que construye aviones porque todos estos primeros pilotos eran verdaderos artesanos, que en uno de sus aviones, el Beriot 11, hace un cruce histórico de Francia a Inglaterra, a través del canal de la Mancha. Para la época era como si yo te dijera en la década del 60 que el hombre va a llegar a la luna.

-¿Cómo empezó la historia de Delaygue y Weihmuller en la aviación?

-Los Delaygue eran dos hermanos, Pablo y Augusto Delaygue. Weihmuller se llamaba Federico. Cuando comienzan a leer en los periódicos originarios de Europa estas noticias, ellos dicen: “Nosotros también tenemos que construir un avión”. Imaginate el ingenio de esta gente, cuando en la República Argentina lo único que había como desarrollo tecnológico eran el ferrocarril y el telégrafo. El desarrollo tecnológico era el ferrocarril: una máquina que cargaba tres, cuatro vagones y andaba a más de 20 o 30 kilómetros por hora era fabulosa. Y el telégrafo. Es decir, la posibilidad de decir “nosotros no somos menos” en plena pampa gringa, a principios de 1900, aislados de todos los centros industriales del mundo. Decir “vamos a construir un avión” es muy loco. Es una hazaña de ingenio increíble.

-¿Y qué pasó?

-Pasó que lo hicieron. En ese momento ya comenzaba a haber toda una fiebre también en la República Argentina en 1910. Tenemos el centenario de de la Revolución de Mayo, comenzaba a haber festivales aéreos, pero todos los aviones que surcaban los cielos argentinos eran terriblemente precarios. Eran fabricados en Europa o en América del Norte, desarmados, cargados en un barco a vapor y cuando llegaban acá a la República Argentina se volvían a armar. Por ejemplo algunas de las marcas eran los Farman, los Bleriot, Boycin, que eran aviones terriblemente precarios. Ellos dijeron: “Nosotros vamos a tomar estos modelos”. Y de forma totalmente autodidacta comenzaron a fabricar. Primero los Delaygue hicieron planeadores entre 1908 y 1910. Comienzan a construir cuatro planeadores, lo cual implica ser totalmente autodidactas en aerodinámica y técnicas de vuelo. Porque eran productores agropecuarios. De arreglar una cosechadora a diseñar un planeador. Como los hermanos Wright, que eran fabricantes de bicicletas en Carolina del Norte.

-¿Cómo descubrieron a estos adelantados por donde se los mire?

-Cuando con Raúl Lavena comenzamos a hacer en el pueblo lo que se llamaban las ferias fotográficas.

-¿Ese fue el origen del libro?

-Ese fue el origen de la historia. Cuando se le pedía a la gente del pueblo si tenían fotos antiguas. Lo hicimos a través de la comuna, el presidente Marcelo Cisana nos apoyó muchísimo. Empezamos a pedirle a la gente del pueblo que nos preste sus fotos viejas de familia, y las escaneábamos. Eso permitió que San Jerónimo en ese momento tuviera el primer archivo fotográfico histórico del pueblo porque cada foto era un libro abierto del pueblo. Entonces en esa foto no solamente confirmamos lo que ya lo sabíamos, que San Jerónimo Sur cuenta con el club de práctica de tiro más antiguo de la República Argentina en su estado original, que hoy es patrimonio de la provincia Santa Fe.

-¿Como el Club Tiro Suizo en Rosario?

-Así, pero muchísimo más antiguo, y tiene las camas de tiro, las pistas de tiro originales, conservadas en su estado histórico. No solamente hay un Tiro Suizo en San Jerónimo sino que ha hecho competiciones de tiro y ha participado en eventos de torneos muy importantes a nivel nacional.

"Descubrimos estas dos familias en las fotos y empezamos a investigar"

-¿Cómo comenzaron a investigar a través de las fotos antiguas?

-No solamente descubrimos eso, que es un paquete de historia puro de San Jerónimo, sino que descubrimos a estas dos familias a través de las fotos y comenzamos a investigar, sobre todo Raúl (Lavena) comenzó a investigar y comenzamos a descubrir que en realidad son pioneros en la construcción y los vuelos civiles en toda la República Argentina. Entre 1908 y 1910 comenzaron a construir planeadores.

-¿Cómo hicieron para pasar de las cosechadoras a los planeadores?

-Para hacer un planeador necesitás tener espacio. Hicieron pistas de vuelo, lo que entre comillas serían pistas de vuelo, ¿en dónde? Ellos eran productores agropecuarios y dijeron: “En este sector no vamos a cultivar trigo, no vamos a poner ninguna semilla, lo vamos a arar y lo vamos a dejar liso”. Y comenzaron a construir en sus terrenos de producción agropecuaria las primeras pistas de vuelo. Tenían un avión que remolcaban con un carro, los primeros planeadores eran remolcados a tiro de caballo.

-¿Cómo fueron los primeros vuelos del planeador?

-En contra viento. Obviamente, las primeras prácticas fueron sin piloto, simulando con alguna bolsa de harina el peso del piloto. Después dijeron que “si vamos a poner algún piloto, tiene que ser pequeño”. Y como eran como siete hermanos agarraron al menor de los ellos, José, que creo que todavía vive. Lo sentaron y lo llevaron. Cuando la madre vio eso casi se muere.

>>> Leer más: Quién es el hombre al que en Funes todos conocen como "el Señor Árbol"

-¿Había una especie de clásico entre los Delaygue y los Weihmuller?

-Y había como una cierta puja entre los Delaygue y Weihmuller. Si bien eran del mismo pueblo, los dos estaban enfrentados en la misma epopeya, a ver quién lograba volar. Los dos tienen su mérito. Weihmuller ya era ingeniero, tenía mucho más avance. El mismo Diario La Capital en una edición de 1915 sacó un artículo sobre Weihmuller porque había llegado a construir dos aviones a motor y la leyenda oral dice que en uno de los intentos se tragó el alambrado y la mujer lo agarró del cuello y le dijo: “Nunca más”. Y dejó todo ahí. Esa es la historia oral.

-¿Cómo hicieron el aeroplano los Delaygue?

-Los hermanos Pablo y Augusto Delaygue pasaron de la tapa del planeador, que no tiene motor, a la etapa del aeroplano. El aeroplano es ya una máquina más pesada que el aeroplano, que tiene motor y es autónoma, a diferencia del planeador, que no tiene motor.

-¿El antecedente de la aviación civil nacional fueron los vuelos en globo de Jorge Newbery?

-En realidad, en la historia de la aeronáutica argentina vos tenés los primeros intentos del globo aerostático de Jorge Newbery, en el “Pampero”, donde muere Ernesto, el hermano de Jorge Newbery, en uno de los vuelos. Y el precursor de los vuelos aerostáticos se llamaba Aron Anchorena. Ellos compraron un globo en Europa, lo trajeron por barco y lo armaron acá. En su momento el globo aerostático se usaba con un gas más liviano que el aire, o sea helio puro o gas de alumbrado, que era peligrosísimo.

-¿Cuándo llegó la etapa de los planeadores?

-Después vino la etapa de los planeadores. En la etapa de los planeadores estamos entre 1908 y 1910. Y a partir de 1910 a 1914, los Delaygue desarrollaron seis aeroplanos con motor construidos enteramente por ellos, totalmente autodidacta, con sus propios planos de origen. Lo único que ellos traían de Europa eran el motor y la hélice.porque no había tecnología en Argentina en ese momento. El motor apenas tenía 30 caballos de fuerza. Era un motor italiano, de marca Ansani, que para la época, y sobre todo para los que estaban en el tema de la aviación, era un motor muy confiable. Y la hélice era de origen francés, hecha a mano. Eran los dos únicos elementos quevenían del exterior. Después todo se hacía y se armaba acá: todo el empenaje, las alas, los timones, que se hacían de una madera muy blanda y liviana, pero se forraban con tela y luego se encolaba para darle rigidez. Todo el desarrollo del avión fue hecho por manos argentinas.

>>> Leer más: Funes: el hombre que inventó una zanjadora con un tractor y una motosierra

-¿Por eso San Jerónimo Sud es la capital provincial de la aviación civil?

-Primero porque tenemos las fotografías, segundo está constatado que uno de los aviones, que está identificado como el de Delaygue, que lo tenemos fotografiado, fue el que logró volar. O sea que logró lo que se dice decolar, hizo cuatro vuelos de más de cinco minutos de duración.

-¿Cómo descubrieron esto?

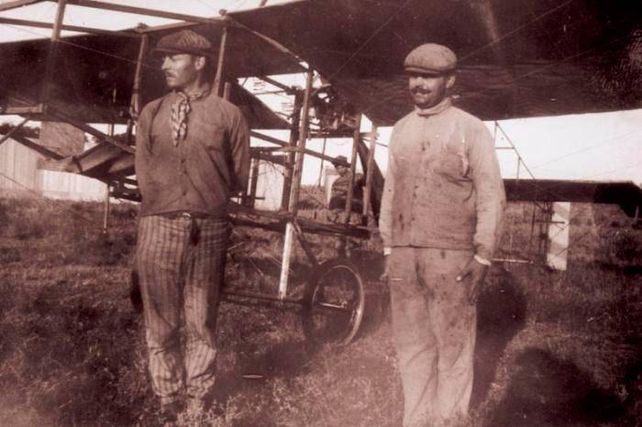

-Raúl Lavena fue descubriendo esto a través de una fotografía. Pero cuando nosotros teníamos la fotografía, teníamos una parte sectorizada, que es la fotografía que figura en el libro, donde están los dos hermanos y atrás el avión. Entonces, a partir de las fuentes históricas, de los datos de la historia oral, de los modelos de avión de la época, teníamos que reconstruirlo. Y reconstruimos la foto a través de un trabajo de la arquitecta Marisa Carnevali.

-¿Cómo reconstruyó esa foto?

-Le dije: "Mirá, tengo esta foto, necesito que con los programas que tenés me reconstruyas lo que no se ve”." A armar un rompecabezas. Y a través de la foto, en todo un proceso de escalas y mediciones, se reconstruyó el avión. A partir de ahí teníamos otro contacto, un muchacho de apellido Maineri, que no era piloto, pero es amante de la aviación. A partir de la foto y de todos los conocimientos, él logró hacer la reconstrucción del dibujo del avión. Este es el dibujo. Y en función de los datos, ya hicimos el plano. Pero no nos quedamos ahí: al tener el dibujo, el plano, las medidas, conociendo el tamaño del avión, hicimos la maqueta. Se hizo toda la reconstrucción. Todo ese bagaje de información.

-¿Los Delaygue y los Weihmuller fueron reconocidos por la Fuerza Aérea Argentina?

-Sí. En la década del 80 Lavena presentó el libro en un congreso de aviación de la Fuerza Aérea Argentina, en donde se reconoció a los hermanos Delaygue y se lo reconoce también a Federico Weihmuller como precursores de la aviación. Es más, ya había habido dos leyes en el Congreso de la Nación que los mencionaba como precursores de la aviación de pilotos civiles, en 1969. En ese congreso la Fuerza Aérea reconoció la investigación. Entonces dijimos,que no puede ser que la propia provincia de Santa Fe no hiciera un reconocimiento.

-¿Los Delaygue y los Weihmuller comparten el título de precursores de la aviación civil provincial?

-Sí, tanto los Delaygue como los Weihmuller porque si bien con los Delaygue nosotros tenemos la comprobación histórica de que lograron volar, en el caso de los Weihmuller el intento valió. Fueron precursores también. Entonces nos pusimos en contacto con el Senado de la provincia, fundamentalmente con el senador de nuestro departamento, Armando Traferri, el cual se interesó muchísimo en la historia, hicimos el fundamento, la propuesta del proyecto de ley pasó por la comisión de enseñanza y por la comisión de asuntos históricos del Senado de la provincia y el Senado sancionó la ley provincial 14052 en 2021, que distingue a San Jerónimo Sur como capital provincial de la aviación civil e identifica el 5 de octubre de 1911, o sea, inédito en la República Argentina, el primer vuelo de una aeronave construida enteramente en territorio argentino por Argentina.

-¿Entonces además de ser precursores a nivel provincial lo fueron también a nivel nacional?

-A nivel nacional también, por eso yo te decía que San Jerónimo es la capital nacional de la aviación civil porque lo establece ese punto de una ley nacional del año 69, que lo identifica como pilotos precursores sin título porque no tenían brevet.

-¿Qué es brevet?

-Brevet es como el certificado que se da como piloto reconocido para poder volar. Quiere decir que vos hiciste el curso.

-¿Estos muchachos progatonizaron una historia de película?

-En realidad esta historia demuestra el ingenio, la vocación, el sacrificio y el trabajo de Los locos del aire porque ellos eran productores agropecuarios. Tuvieron la suerte de tener estudio, en un pueblo muy chiquito porque indudablemente, si el pueblo es chiquito hoy, vos imaginate en aquella época, no podía pasar desapercibido para la gente del pueblo que dos locos del pueblo, los hermanos Pablo y Augusto Delaygue, por un lado y Federick Weihmulller, por el otro, gente muy conocida en el pueblo, estaban tratando de volar.

"Eran Los locos del aire"

-¿Eran Los locos del aire?

-Eran los locos del aire, y realmente es una historia que fundamentalmente mi compañero Raúl Lavena, en un trabajo muy meticuloso, muy de hordilla, de investigación artesanal, pudo ir desentrañando gran parte de la historia oral. Pudo también ubicar geográficamente dónde estaban las pistas que utilizaban ellos para lograr volar. Obviamente en Santa Fe no se propusieron que ellos fueran los precursores de la aviación y obviamente siempre hay cierta rivalidad con Buenos Aires, pero nosotros hemos documentado que en 1911 dos locos de la provincia de Santa Fe, los hermanos Pablo y Augusto Delaygue, fabricaron un avión enteramente con sus manos, con sus propias herramientas, totalmente autodidactas, cuyos únicos elementos traídos del extranjero eran el motor y la hélice. Y de eso no hay otro antecedente. Hay también algún antecedente que nunca pudimos comprobar de un gringo, de un italiano en la zona de Capitán Bermúdez.

>>> Leer más: El loco de los autos antiguos: recorre Funes en un Ford A 29 o un Buick 39

-¿Por qué dejaron de construir aviones?

-Esta loca aventura de construir aviones, construyeron prácticamente seis y cada vez más avanzados, termina bruscamente cuando estalla la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque cuando estalla la Primera Guerra Mundial, obviamente hay un bloqueo de armamento en toda Europa y ya no podían traer el motor Ansani, que era una pieza bélica. Por lo tanto era imposible poder comprarlo y traerlo en un barco hacia la Argentina. Lo mismo pasaba con la hélice, que eran los dos únicos objetos que no había capacidad tecnológica en la Argentina para fabricarlos. Por lo tanto, en ese momento los hermanos Delayue dijeron: “Bueno, si no tenemos la posibilidad de tener un motor, no tiene sentido seguir fabricando aviones”. Era como el pasatiempo de la gente. Era un hobby muy interesante que marcó un hito en la historia.

-¿Qué fue lo que más te sorprendió de la historia de Los locos del aire?

-Lo que más me sorprendió fue ese afán por saber, ese afán de autodidactas, ese afán de arriesgar la vida. Ponían al hermano más chico porque lo necesitaban por el menor peso, y tanto Augusto como Pablo fueron constructores, pero también piloteaban, arriesgando su vida. Era como decir: “Así como Europa, nuestra madre tierra para los que eran franceses o suizos, puede hacer esto, nosotros no somos menos”. Y decían “nosotros” porque eran realmente argentinos, ellos eran de familias inmigrantes, pero nacidos en Argentina. Y ellos lo hicieron contra viento y marea, buscando artículos de la época porque dijeron: “Si los hermanos Wright hicieron volar un avión, si Santos Dumont hizo volar su avión, si Bleriot cruzó el canal de la Mancha con su avión, nosotros, aunque estemos en la pampa gringa alejada de todo el mundo, también lo podemos hacer”. Y lo hicieron.